さてさて、突然ながら自分はこのブログで記事を書くにあたって、一つだけ目標のようなものを掲げていた。まぁ目標と言ってもシンプルなものだ。それは『決して放置はしない。1ヵ月に1度必ず何かしらの作品を語る』というものである。面倒くさい言い回しだが、早い話が『1ヵ月に1回必ず更新する』ってことである。

そうして記事を書き始めてから早いもので3年、驚くことに未だに継続している。

ここいらで一度、自分のゲーム好きのルーツを辿ってみるのもやぶさかではあるまい。(毎度ながら本題に入るのが遅い!)

さて、ということで今回語るタイトルは『ソニックR』!ゲームと共に歩んだ我が22年間のゲーマー人生における始まりの作品である。

(訳:生まれて初めて遊んだゲームです)

プラットフォームは64bit級ゲームマシンことセガサターン、少し遅れてPC(Windows95/98)向けにもリリースされた。自分が初めて遊んだのはPC版の方であるが、今回は両方のバージョンについて語らせていただこう。

今作は世界中で大人気の青いハリネズミ、『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』シリーズのスピンオフとなるレースゲーム。ちなみにタイトルにあるRの意味は発売から25年近く経った今なお明かされていない。(パッケージ裏にはRacing,Rapid,Running,Rush,Retireと書かれているので、それらを指している可能性もアリ)

開発はSEGA…ではなく『Traveller's Tales(トラベラーズテイルズ)』。トラベラーズテイルズはイギリスのゲームデベロッパーであり、現在では数あるLEGOシリーズのゲーム開発でお馴染み。今作はそんな会社の最初期の作品である。

(同社は今作以前だと『ソニック3Dブラスト』等を開発)

なお、この頃のソニック開発チームことソニックチーム(ソニチ)はNiGHTSやらバーニングレンジャーやらにてんてこまい。おかげでセガサターンではソニックがたった3本*しかリリースされず、うち2本は過去作の移植、結果的に今作が唯一の『セガサターンオリジナルのソニック』になった。

*セガサターンのソニック

『ソニックR』

『ソニックジャム』

『ソニック3Dフリッキーアイランド』の3本。

ジャムはメガドラで発売された4作+αの移植、

フリッキーアイランドは日本未発売だった3Dブラストの移植。

このほかに『ソニック・ザ・ファイターズ』の移植や

完全新作の『Sonic X-treme』などが予定されていたが、いずれも開発中止。

ソニックのレースゲームは今作以前にゲームギアにて『ソニックドリフト』という作品も出ており、今作以降には『ソニックライダーズ』『ソニック&セガオールスターレーシング』等が誕生することになるが、今作はそれらの作品とは全く別路線、オンリーワンの作風となっている。

基本的なゲームルールは『コースを先に3周したプレイヤーが勝ち』というシンプルなもの。だが、ここに今作ならではの要素として『ルート取りの自由度の高さ』がある。

レースゲームとは元来『予め定められた順路(ルート)をいかに早く走り抜けるか』を競い合うジャンルであるが、なんと今作においては『コースの明確なルート』が特に固定されていない。各コースごとにスタート地点兼ゴール地点こそ用意されてはいるものの、『どのようなルート取りでコースを周回するか』という点は完全にプレイヤーへ一任されている。

言ってしまえば『どんなルートであろうともコースを周回できるならばそれでOK』であり、ソレを推奨するかのように今作では『ダート走行による減速』というレースゲーにありがちな要素がオミットされている。唯一『水上』のみ大幅な減速効果があるものの、ほぼ全てのキャラに減速を無効化、ないしは水上を無視するテクニックが存在するため、あまり関係はない。

今作のコースはいずれも立体的な構造であり、大多数のキャラはジャンプなどの縦方向への移動能力も高いため、テクニック次第では更に大胆なルート取りも可能である。おかげで今作では『自分なりのルート構築』および『大胆なショートカット探し』が非常にアツい。なんならコースの代表的な仕掛けを丸ごと無視してしまうようなルートすらもあったりする。

オマケにセガサターン版以外ではランダムに変化する『天候(後述)』の効果で、フィールドそのものの地形が変化することもあるため、慣れたプレイヤーだからといって毎回同じルートが正解とも限らないのが面白いポイント。

この『アドリブでルート取りを決められる』というのは、メガドラの初代から本家ソニックシリーズ全体で受け継がれてきたお約束のようなものであり、ソレをレースというジャンルにここまで昇華させているのは実にお見事である。

そして、このルート取りの多才さを更に盛り上げる要素として、今作ではキャラクターごとに明確な性能差が設定されている。最高速・加速度・旋回といったレースゲーおなじみのパラメータのほか、専用アクションまでもが存在している。

例えばソニックならばスピンダッシュで瞬間的な加速が行えるほか、2段ジャンプで高所にも上りやすい。一方エッグマンならばリング(これまた後述)を消費することによって他プレイヤーへ直接攻撃ができたり、そのほかにもテイルスならヘリテイル、ナックルズなら滑空と本家シリーズでもおなじみのアクションを使うことができる。

当然キャラごとに進めるルートはまるっきり異なるため、例え同じコース・同じ天候という状況であっても、キャラを変えただけでさながら別のコースであるかのように新しくルート取りを決める必要が出てくる。

今作のプレイアブルキャラは全10名、ただし初期キャラはソニック・テイルス・ナックルズ・エミーの4名のみで残りは隠しキャラ。初期キャラ4名は比較的素直な性能で初心者向け。余談中の余談だが、今作はデザイン変更前のエミー*を操作できる数少ない作品だったりする。

*旧デザインのエミー

『ソニックアドベンチャー』にてデザインが一新される以前のエミー。

作品によっては『ロージー・ザ・ラスカル』と呼ばれることも。

現在のエミーはピンク色を中心としたデザインであるが、

『ソニックCD』で初登場した頃の彼女は毛色こそピンクなものの、衣装は緑色が中心。

髪型もソニックに近いものとなっていた。

ただし、この時代ではエミーがプレイアブルになること自体が

非常に珍しかったため、この時代の彼女を操作できるのは

今作と『ファイターズ』『ドリフト』『ドリフト2』の4作のみ。

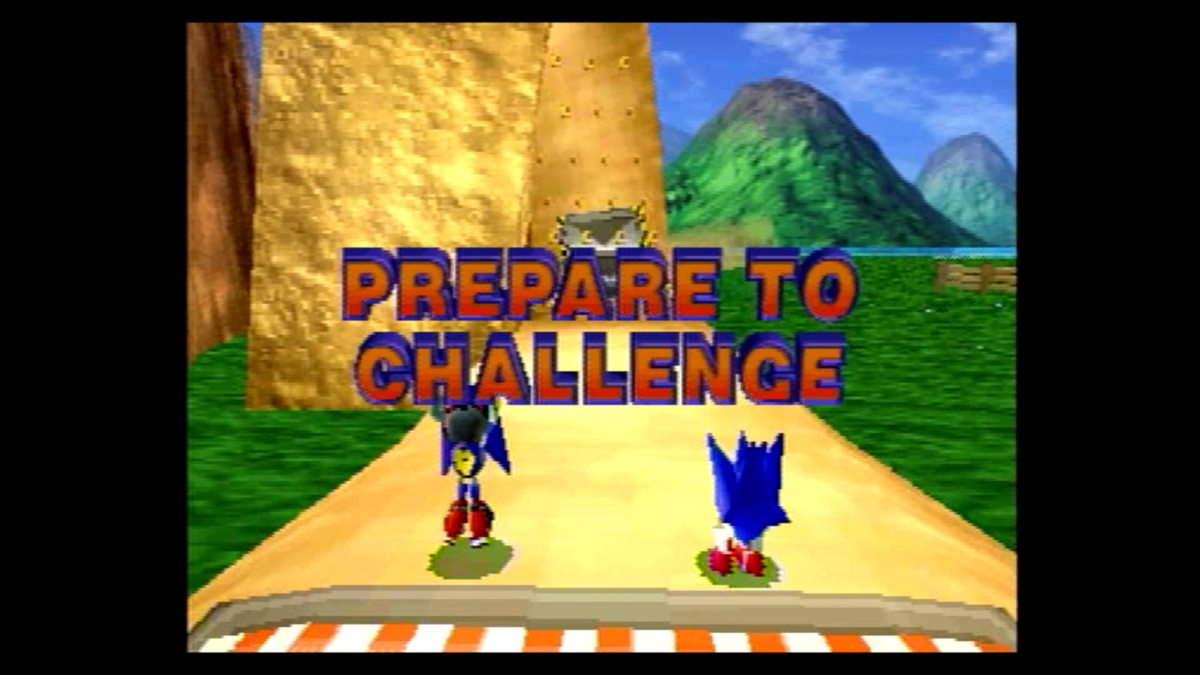

一方で隠しキャラはメタルソニック(ソニック)・メタルナックルズ(ナックルズ)のように初期キャラの個性をより尖らせたような性能のものが多く上級者向け。使いこなすまでは大変であるが、使いこなしてからは圧倒的な走りをすることができる。

なお、隠しキャラのうちメタルナックルズとテイルスドールの2名は今作オリジナルのキャラであり、今作以降のシリーズ作には一度たりとも登場していない。しかしメタルナックルズはそのシンプルなカッコよさからか結構なファンが付いており、テイルスドールも(ややヘンな方向にではあるが…)シリーズファンから今なお愛され続けている。たった1度きりの登場、それもシナリオの描写が後述のように皆無な作品であるにも関わらずここまでファンが付くのは異例である。

それ以外の隠しキャラも宿敵エッグマンや人気ライバルのメタルソニックなど、痒いところに手が届くチョイス。なかには『ソニック3&ナックルズ』のエッグマンロボのような絶妙にマニアックなキャラもいたり。まぁ発売時期を考えるとファング*がいないのは悔やまれるか。

*ファング・ザ・スナイパー

『ソニック&テイルス2』にて初登場。

『オオカミとトビネズミのハーフ』というシリーズでも異色の設定。

MD以降DC以前の時代を象徴するソニックのライバルであり、

特にデビュー直後のゲームギア作品には出ずっぱりであった。

…がしかし、今作と同時期の『ファイターズ』を最後に出番が無くなることに。

開発中止となった『Sonic X-treme』には登場する予定だったため、

あちらが発売していたら運命が変わったかも…。

ちなみに『マニア』にて彼に扮するボスが登場している。

各種コース内にはシリーズおなじみのリングが配置されており、こちらを集めることでより有利にレースを進めることができる。リングの用途は大きく分けて2つ、一つはワープシステムの使用、そしてもう一つがリングゲートの開通である。

コースの特定ポイントには『リングゲート』があり、それぞれの要求枚数分のリングを集めて近付くことで通れるようになる。一度開通したゲートは開けた当人以外も自由に使うことができる。

リングゲートの先に広がっているものはまちまち。後述のトークンやカオスエメラルドが隠されていることもあれば、純粋なショートカットルートであることもある。

中にはポツンとワープシステムが配置されているケースもある。ワープシステムは踏んだ時点で超加速が行われ、上級者同士の対決ではコレを如何に活用できたかが勝敗に直結する…のだが、この効果は所持リング枚数に比例するため、ゲートを開けた(=リングを消費した)プレイヤーだけが満足にワープシステムを活用できず、ただライバルに塩を送るだけの結果になるなんてことも…。

このようなこともあって、今作のリングゲートは『できれば開通させたいが、自分の手では開けたくない』といったジレンマを生んでいる。地道にリングを集めるか、はたまた誰かが開通させるのを待つか…どうするかはプレイヤー次第である。

ちなみに上級者向けだが、『ライバルにぶつかってゲート近くに弾き飛ばし、無理矢理開通させる』なんてこともできたりする。ゲートに近付くと有無を言わさずリングを消費してしまう仕様を逆手に取ったテクニックである。

また、必ずしもゲートを開通させる方が速いとは限らないのが面白いポイント。使用キャラの能力やその時の天候次第ではゲートを開通させない方が速いケースもそれなりにある。『もっと速いショートカットがある』『キャラ特有のルートの方が速い』等がソレ。

この『自由なルート構築』『キャラごとの性能差』『ゲートを巡る攻防』の3要素が見事に重なり合うことで、今作は他のレースゲームにはない独自のゲーム性をプレイヤーに提示していると言っていいだろう。

プレイ可能なゲームモードは3つと非常にシンプル。具体的には普通にレースをプレイして1位を目指す『GRAND PRIX(グランプリ)』に、ソロで記録を狙う『TIME ATTACK(タイムアタック)』、対人戦の『2 PLAYER』である。

グランプリではCOM4人を相手にレースを行うこととなる。後述のトークンやカオスエメラルドはグランプリでしか入手できない他、その他の隠し要素の解禁条件もコレ関係であるため、今作ではまずこのモードをプレイすることになるだろう。

タイムアタックは読んで字の如く、純粋に早さを突き詰めるモード。グランプリと違いリングが一切配置されないため、純粋なプレイスキルが求められる。基本的にやりこみ要素の類であるため、詳細に触れるのはもう少し後になってから。なお、『2 PLAYER』に関してはほぼほぼタイムアタックと同じ内容なので今回は割愛する。

ゲーム的にはひたすらレースをする方向に特化した内容であるため、ストーリーモードのようなものは特に存在しない。最低限のストーリーについては説明書&公式サイトに記載があるものの、ぶっちゃけフレーバーレベルなうえ、ゲーム中で触れられる機会は一切ない。よってほぼ死に設定である。

プレイ可能なコースは全部で5種類、数こそ少ないもののいずれも特色豊か。ソニックを象徴する360度ループが用意された『Resort Island』や恒例のカジノ要素が詰め込まれた『Radical City』など、『ソニックを名乗るならコレは必須でしょ』と言われそうな要素は大体用意されている。なお、そのうち1つは隠しコースだが、少しプレイするだけで簡単に解禁できるので安心。

難易度はEASY・NORMAL・HARDの3段階で、デフォルト設定だとNORMAL。若干わかりづらいものの、オプション画面から変更可能。難易度により変化するのはCOMの強さのみ。難易度限定の要素などは特にないため、レースが苦手なプレイヤーは遠慮なくEASYに下げるといい。

そして今作を語る上で欠かせない要素がBGMである。もとよりBGMのクオリティには定評のあるソニックシリーズであるが、とりわけ今作はずば抜けている。そのBGMの良さは今作の話題が出る際には必ずセットで語られるほど。

今作のBGMは当時SEGAに在籍していたRichard Jacques(リチャード・ジャックス)氏が担当。彼はイギリスのサウンドクリエイターであり、今作以外には『ソニック3D フリッキーアイランド』や『ソニッククロニクル』*にて作曲を担当している。ソニック以外では『Xbox版アウトラン2』や『リトルビッグプラネット2』等でおなじみ。

*ソニッククロニクルのBGM

実は本記事を書き始めるまで、

リチャード氏がクロニクルに関わっていたとは知らなかった。

クロニクルのBGMに『フリッキーアイランド』のアレンジが

多かったことについて当時疑問に思っていたが

作曲者が同一ということなら納得である。

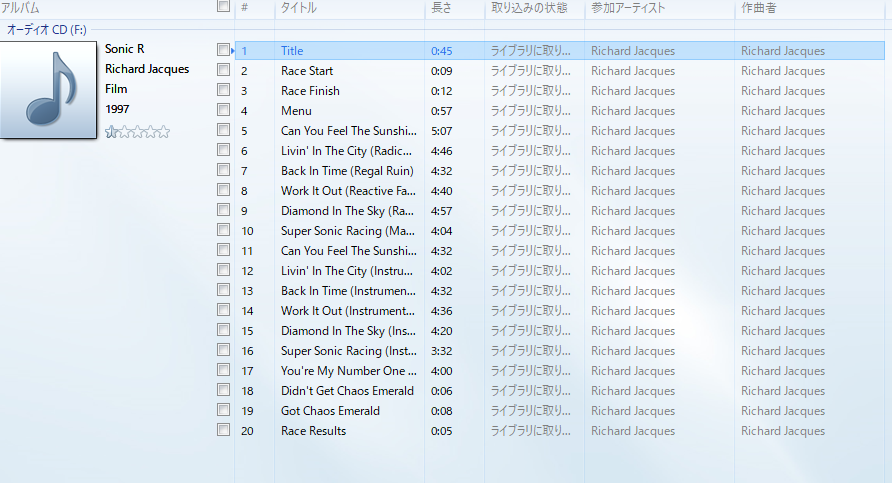

先に注釈をつけておくがBGM自体の総数はそこまで多くはない。ジングルやバリエーション違いを除くと僅か8曲、1997年当時でもかなり少なめな部類である。しかし、その少なさをカバーできるほどのクオリティがあるのもまた事実。

先ほども述べたように今作のBGMは全8曲、しかしそのうちの7曲がまさかのボーカル曲となっている。今でこそゲームミュージックにボーカルが付くことはよくある話であるが、1997年当時では非常に珍しい。それもほぼ全曲がボーカルというなら猶更である。

ボーカルは全ての曲でT.J.Davis氏が担当。『熱唱』という言葉以外では言い表せないであろうその歌声は多くのプレイヤーの心を掴むこととなった。

BGMはある条件を満たした際に流れるメインテーマ『Super Sonic Racing』や、夜のネオン街を駆け抜けるテーマ『Living in The City』あたりの人気が特に高い。ちなみにクライマックスを感じさせる『Diamond in The Sky』とシリアスさの中にノリの良さを内包する『Work It Out』が個人的イチオシ。

そのクオリティの高さゆえに今作の現物サントラはシリーズでも屈指の超プレミア化を起こしているが、現在はデジタル版も配信されているため、かなり入手しやすくなっている。本編を未プレイでサントラだけ購入してもいいだろう。ちなみに、セガサターン版の今作はCDプレイヤーやPCのディスクドライブで読みこむことにより、そのまま全曲収録のサントラとして機能するため、実物サントラの代わりに今作のゲームそのものを買っちゃうのもアリである。

やり込み要素についてだが、レースゲー恒例のタイムアタックのほか、今作には『隠しキャラの解放』がある。

今作には6名の隠しキャラがいるわけだが、そのうち4名は『トークン』というものを収集して解禁することになる。トークンはわかりやすいショートカットやリングゲート内に配置されていることもあれば、一見誰も通らないような裏道、通常プレイならば完全に罠な行き止まりのようにトンデモナイ位置に隠されていることもあり、一筋縄ではいかない。

トークンの位置は固定ではあるものの、場所については完全にノーヒントであるため、何度もプレイして少しずつ見つけるほかない。もっとも、自分にとって最適なルートを見つけるためにコースの果てまで研究することになるため、自ずと全てのトークンを見つけられると思われるので大丈夫である。

『1回のレース中にコース内に隠されたトークンを5つ集め、かつレースで4位以内に入る』ことにより、レース終了後に隠しキャラとのエキシビションマッチが発生、ここで勝利することで初めて隠しキャラが使用可能になる。トークン全回収+4位以内という条件は一見厳しいように見えて、トークンの場所を把握するほど今作をやりこんだプレイヤーにとってはちょうどいいレベルのハンデとなっている。

また、トークンとは別に『カオスエメラルド』もコース内のどこかに隠されている。コース内にそのまま配置されているトークンとは異なり、カオスエメラルドは何かしらの条件を満たすことで初めてコースに出現するケースが多く、かつ入手条件も『入手した状態で1位』なので、取得難易度は更に高い。しかしその分だけコンプリートした際のご褒美は豪華なので頑張って集めてほしいところ。

ちなみに超上級者向けのやりこみ要素として『最高難易度かつ1回のレースでトークンとカオスエメラルドを全回収し、それで1位を取る』という遊び方もできる。とはいえこのレベルになると完全クリアレベルの腕前と少なくない運要素も絡んでくるため、初心者は『普通に1位』『トークン回収で4位以上』『エメラルド回収で1位』と段階を踏んで進めるといいだろう。もっとも、この3つを同時にクリアしたとしても優先度は隠しキャラ>エメラルド>1位なので、完全に自己満足以外の何物でもないのであるが。

(隠しキャラ解禁時にエメラルドを取得していても反映されず、再度1位を取る必要がある)

隠し要素を全て解禁してからのやり込み要素は専らタイムアタックになるだろう。タイムアタックには純粋に速度を競う『NORMAL』のほか、特殊ルールとしてコースを逆向きに3周する『REVERSE』、隠された5つの風船を探し出す『GET 5 BALLONS(BALLONS)』、逃げ回るCOMを全員捕まえる『TAG 4 CHARACTERS(TAG4)』というものがあり、いずれもなかなか手ごたえがある。

REVERSEはただの逆走…のように思うかもしれないが、今作のコースは一方通行なルートも多く、タイムアタックではリングが出現しない…即ちリングゲート必須のルートが事実上の行き止まりになるため、今作をやりこんだプレイヤーほど唸る難易度である。

BALLONSは『5つの風船を探す』というルールだけ聞くとトークンを思い出すかもしれないが、こちらでは『回り道の障害物の裏』のような通常プレイではまず行くことの無いような場所に隠されているため、より探索の腕が問われることとなる。

そしてTAG4はタイムアタックで唯一COMが参加するルール。他のライバル全員に追いついてぶつかるまでのタイムを競うのだが、COMも全力でプレイヤーを避けて逃げ回るため、これまた新鮮で面白い。

なお、いずれも舞台となるのはグランプリと同じコースであるが、BALLONSとTAG4はコースを周回する必要が全くないため、文字通り順路も逆路もなくあっちこっちを走り回ることになる。ある意味今作で最もコース探索を味わえるモードなのかもしれない。

さて、ここまで全力で今作の魅力を語ってきたワケだが、その反面ちょっとどころではない問題点を今作は抱えてしまっている。

今作の魅力にして最大の問題点、それはズバリ『キャラの性能差』である。前述したように今作は原作再現及びキャラの特徴を出すため、キャラごとに明確な能力差が設けられている。このおかげで今作はソニックのキャラゲーとして成立しているワケであるし、能力に起因するルート選択の幅広さにも繋がっているのだが、如何せんキャラごとの性能差が極端に開きすぎている。

ちょっとプレイした時点でも真っ先に気になるであろうポイントはスーパーソニックの圧倒的な速さ。旋回能力こそ並だが、それ以外の全能力が最高であり、総合力ではダントツでトップ。ソニックとメタルソニックの完全上位互換というスペックである。他のキャラに比べやや解禁が面倒とはいえ、明らかに一人だけ強すぎる。

スーパーソニック抜き考えた場合、単純な能力ではメタルソニックとメタルナックルズの2強である。(スーパーソニックに完全敗北しているとはいえ)単純なスペックなら最強のメタルソニックと、スペックはやや劣るものの専用アクションの滑空で大胆なショートカットができるメタルナックルズ…といったようにこの両者はほぼ互角である。

というわけで今作をガチでプレイする場合はスーパーソニック一択であり、自重したとしてもメタルソニック/メタルナックルズのどちらかが選ばれることとなる。COM戦ならばコレ以外のキャラを使用してもワンチャンあるが、対人戦ではこれらの上位キャラを相手にして勝てる見込みは限りなく薄い。

逆にどうしようもなく弱いのがエッグマンロボ。旋回能力だけはそれなりだが、それ以外はどこを取っても悲惨という逆スーパーソニックである。そして極めつけに『ジャンプ不可』という凶悪すぎる個性…というか弱点まで背負っている。

ジャンプ不可自体はエッグマンやエミーでも同様なのだが、この二人は『ジャンプができない代わりに水上での減速を常時無効化する』という専用能力が備わっており、他キャラにはない強みを持っている。ならエッグマンロボはどうだろうか。なんとソレすらない。

ジャンプ不可かつ水上走行不可という能力から、エッグマンロボに限ってはルート選択の幅が恐ろしく狭まることとなる。加えて基礎スペックも最低であるため、対人戦はおろかCOM戦ですらまず勝ち目がない。

『エッグマンロボで上位キャラを相手にする場合、相手がどこかで致命的なミスをしない限り絶対に負ける』と言えばその悲惨さが伝わるだろうか。それほどまでに彼は弱いのだ。

ちなみにエッグマンロボの次に弱いのはテイルスドールとエッグマンであるが、片やジャンプ可能、片や水上走行可能であるため、中堅~上位レベルの相手であればプレイスキル次第でまだワンチャンある。(最上位の3キャラ相手だと流石に厳しいが)

2枚目は同じコースをエッグマンロボでガチった記録、後者が30秒近く遅い)

ちなみに『エッグマンロボの悲惨な弱さ』と『最上位の3キャラとそれ以下のキャラとの間にある壁』にさえ目を瞑れば、そこそこキャラ間のバランスはいい。そのあたりの中堅~上位キャラ同士で対戦を行えばそこそこ白熱した展開になるだろう。ただ、おそらく一番燃える対戦カードは実力が限りなく拮抗したプレイヤー同士におけるメタルソニックVSメタルナックルズだと思われる。

よって、今作のキャラバランスは『中堅~上位キャラだけに限ればバランスがいいものの、最上位3キャラにはほぼ太刀打ちできず、逆に最弱キャラは本当にどうしようもない』というもの。対人戦でローカルルールを決めて遊ぶ分にはいいが、COM戦やガチ対戦にはあまり向いていない。

しかも、これほどまでにキャラの性能差が開いているにも関わらず、今作はまさかの同キャラ対戦が不可。よって実力が拮抗したプレイヤー同士で遠慮抜きのガチ対戦を行った場合、ほぼ確実にスーパーソニックを使った方が勝つ。

オマケにキャラ選択画面ではデフォルトで1P側のカーソルがスーパーソニックを選択しているため、1P以外は1Pが譲らない限りスーパーソニック(および通常のソニック)を使用できない。ガチ対戦でのスーパーソニックは友情ブレイクの原因にも成り得るため、ご利用は計画的に。

ちなみに、パラメータの差が極端になるケースを防ぐためなのか、グランプリとTAG4ではプレイヤーの操作キャラによってCOMが使用するキャラが決まるようになっている。

より具体的に説明すると『初期キャラ4名+エッグマン』『エッグマン以外の隠しキャラ5名』という2つのグループに分けられており、COMのキャラはプレイヤーが使用するキャラと同一のグループから選ばれることになる。(隠しキャラ解禁前は初期キャラが代役で入る)

『扱いやすさ』という点では初期キャラが勝るとはいえ、基本的にパラメータは隠しキャラの方が高い傾向があるため、この仕様には納得である。まぁこのせいでエッグマンロボ使用時にはもれなく確定でスーパーソニックが出張ってくるのだケド…。

なおTAG4でCOMがスーパーソニックを使用することは絶対にない。流石に公式も強すぎることは承知だったようだ。コレでエッグマンロボ使いでも安心。どっちにせよメタルどもが速すぎるのでどうしようもないのはツッコミ禁止。

さて、最後は今作のバージョン違いについて語るとしようか。最初に触れたとおり、今作はまずはじめにセガサターン(以後SS)で発売、そこから少し遅れる形でPC版がリリースされた。SS版とPC版で基本的なゲーム内容は同一であるが、後発ということもあり、PC版はSS版の細かい問題点が修正された事実上の完全版のような内容に仕上がっている。

SS版→PC版の変更点をリストアップすると以下のようになる。

・『天候』システムの追加

・最大4人対戦まで対応(SS版は2人まで)

・ロード時間の短縮化、演出追加

・同時表示オブジェクト数の増加

・COMの強化(?)

変更点のうち、特に大きいのはやはり『同時表示オブジェクト数の増加』であろう。今作は処理負荷を抑えるため、画面上のオブジェクトが一定量を超えると自動的に遠くのオブジェクトから順にカリングされる(描画されなくなる)という作りになっている。

…がしかし、SS版では比較的オブジェクトの少ない『Resort Island』ですらオブジェクトが出たり消えたりする様を目の当たりにするため、プレイに支障をきたすケースがそれなりにあった。(進行方向のコース構造が視覚的に把握できなくなるため)

その点PC版ではオブジェクトがトップクラスに多い『Reactive Factory』や『Radical City』であってもオブジェクトが途中で消えるようなそぶりを微塵も見せない。このおかげで基本のゲームプレイは圧倒的にPC版の方に軍配が上がる。少しプレイしただけで快適さが目に見えて違うのがわかると思われる。

また、PC版にて追加された『天候(WEATHER)』システムも中々に面白い。天候はデフォルト設定ではレース開始時点で晴れ(Clear)・雨(Rain)・雪(Snow)からランダムで決定される。晴れの時は特殊な効果もなく、SS版同様シンプルなレースになるが、雨の時は常にスリップするようになるため、SS版では冷遇されがちであった『旋回能力の高いキャラ』がより活躍しやすくなっている。

中でも変化が大きいのは雪で、なんと全ての水上エリアが凍り付き、その上を走れるようになる。こうなるとルート構築そのものに大きな影響を及ぼすため、SS版以上にアドリブ性を求められる。体感的な確率では晴れ>雨>雪の順に発生しやすい。また、外見以外の意味はないが、ステージ内の時間も変化することがある。なおエッグマンロボが水上を走行できるのは天候が雪の時だけであり、このときだけはスーパーソニック相手にもワンチャンある…かもしれない。

その他、ロード時間の高速化やCOMの強化(これは体感なので違う可能性アリ)も行われているため、SS版とPC版を比較した場合、ハッキリ言ってPC版の圧勝となる。よって、今からプレイするならばPC版を選ぶべしである。

『でもPC版ってWindows95/98向けでしょ?流石にそんな古いOS動かないよ…』と思うかもしれないが、そこは安心してほしい。公式でもPC版が実質完全版であるという認識があるのか、以後の移植版はPC版ベースなっているため、最高のプレイ体験を味わうことができる。

(このおかげで一周回ってSS版の仕様がレアになっているが)

ただし、今作が移植されたのはたったの1度きり、2005年に発売されたPS2/GC専用ソフト『ソニックジェムズコレクション』だけである。よって、今から今作をプレイする場合はこのジェムコレ版一択となる。ジェムコレでは今作のほかに『ソニックCD』や『ファイターズ』といった、シリーズでも中々日の目を見ない作品を中心に収録されているため、今の時代からでも購入する価値は間違いなくあるのである。

(ファイターズはようやく『ロストジャッジメント』に収録されることとなったが)

だが、PS2/GCは20年以上前のゲームハードであり、現代ではやや勧めるハードルが高くなってしまっているのもまた事実。ゆえにプレイの無理強いはしない。しかし、それでも機会があるのであればぜひプレイしてほしいところ。なんなら本体ごと買ってしまうのもまぁアリである。

今作(というかこの時代のシリーズ作)はシリーズの歴史の礎となった初期作品(所謂メガドラソニック)と、圧倒的なファン数を誇るDC作品(要はアドベンチャー系列)のちょうど中間にある空白期間に生まれた作品であり、どうにも話題に上りづらい印象がある。

しかし、今作を始めとしたセガサターン・スーパー32Xのソニックがあったからこそ、現代までシリーズのバトンが繋げられたという見方もできるであろう。なにより、良くも悪くも大味な今作のゲーム性・ゲームバランスはこの時代だからこそ生まれたといえる魅力である。

ソニック30周年という節目の年だからこそ、今作のような埋もれがちな名作にも目を向けてほしいと思うのである!!

(そしてあわよくば現行機種にもソニックR移植してほしいのである…)

『ソニックジェムズコレクション(GC版)』のAmazonページ

『ソニックジェムズコレクション(PS2版)』のAmazonページ

---オマケ---

先日から初めてAmazonアソシエイトのリンクを貼ってみたのである。まぁ軽い出来心というか探求心に惹かれた結果である。まぁ実績(3つ以上の適格販売実績)が満たせず審査が通らなかった場合はサイレントにアソシエイトのリンクを外すと思うのである。

審査に通るにせよ通らないにせよ、どっちにしても我がブログのスタンスは『好きなゲームを褒めて褒めて褒め尽す』というまま、特に変わることはないため、どうか安心してほしいのである。