『初音ミク』、それは電子の歌姫。より正確にはクリプトンが開発した音声合成ソフトウェアである。初登場はかれこれ17年前(2007年)にまで遡るが、彼女の登場によって音楽業界…特にアマチュアのソレは一変したといっていい。

『初音ミク』を筆頭に詳細な設定を持たない(固定させない)プレーンなキャラクター…『ボーカロイド』たちを用いて、数多のクリエイターが自作の楽曲を歌ってもらい動画サイトにアップロード、それによりニコニコ動画を発端としてインターネット中に、やがてインターネットの外にまで初音ミクたちボーカロイドは一大ムーブメントを引き起こした。…否、『引き起こした』と過去形なのは誤りか。正確には2024年現在でも『引き起こし続けている』。

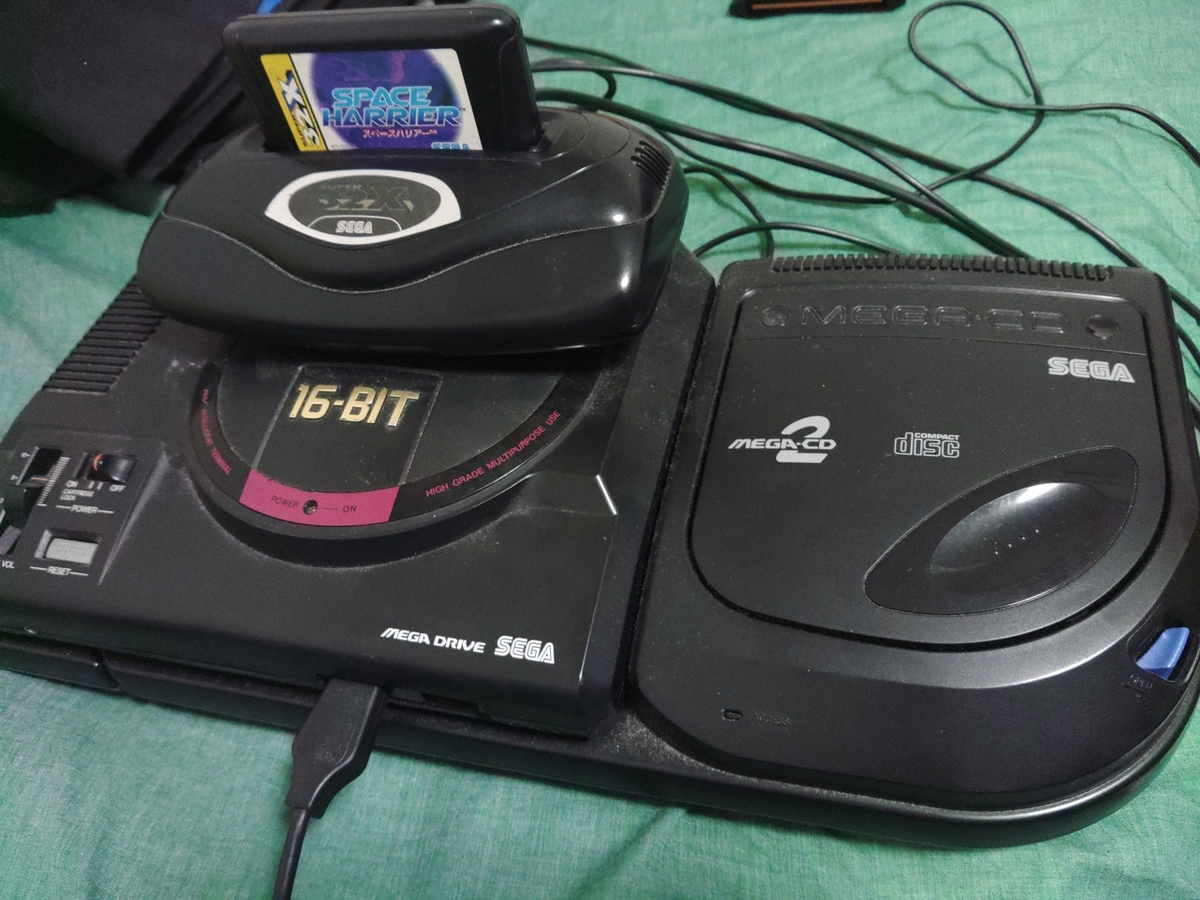

2010年代のサブカル文化にある程度触れていた人間であれば、ガッツリとまではいかなくてもどこかしらで『初音ミク』或いは『ボカロ』との縁があったことであろう。我のホームグラウンドであるゲーム業界においてもSEGAが手がける『初音ミク -Project DIVA-』シリーズを筆頭に、数々の音ゲーにボカロ楽曲が収録されたほか、キャラクターや衣装のゲスト出演だって少なくなかった。我がブログ的には『セブンスドラゴン2020(PSP/イメージエポック)』や『めがみめぐり(3DS/カプコン)』あたりがそうか。というわけで今宵は『初音ミク』の関連作品の一種を語っていくとしようか。

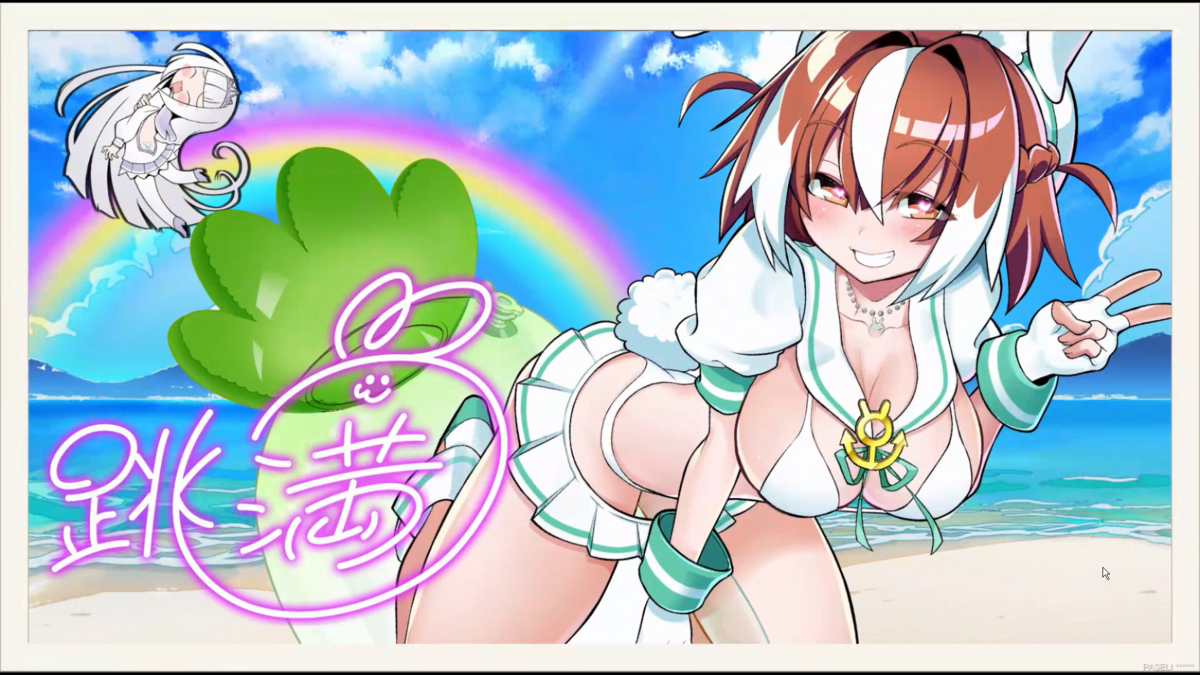

今回語るは『Fit Boxing feat.初音ミク -ミクといっしょにエクササイズ-』!!そのタイトルが示す通り、近年一気に勢いをつけた『Fit Boxing (フィットボクシング)』シリーズと、もはやいちキャラどころかひとつの文化にまで成り上がった『初音ミク』のコラボ作品である。プラットフォームはNintendoSwitch、まぁシステムがシステムなので現行のCS機でこのゲームが成立するのはSwitch以外にはほぼないだろう。

まず前提として『Fit Boxing』シリーズとは何かということから触れていこうと思う。『Fit Boxing』はイマジニアが販売しているゲーム作品で、その名の通りゲームジャンルは『フィットネス』。NintendoSwitch特有のコントローラ『Joy-Con』を手にボクササイズを行っていく内容である。

続きを読む