かの著名コピーライター糸井重里氏が世に出した名作RPG、MOTHER。

世間的には圧倒的知名度を誇る2作目ばかりがよく話題に挙げられるが、

個人的にはこちら(1作目)の方がお気に入りなのである。

キャラ名は公式通りの表記だと色々とややこしいので、この記事では

『ぼく』→『ニンテン』

『おんなのこ』→『アナ』

『おともだち』→『ロイド』

『もうひとりのおともだち』→『テディ』

と呼ぶのである。

というか大抵のファンはこう呼んでると思う。

舞台は1988年のアメリカ、自宅で怪奇現象を経験した主人公*は

曾祖父の日記を頼りに旅に出るという物語。

*MOTHERの主人公

『2』のネス、『3』のリュカとは異なり、

今作の主人公には確実な名前は存在しない。

というかメディアによってバラバラなのである。

強いて言うなら『ニンテン』が一番公式に近いか。

(直近の登場作であるスマブラでもニンテン表記だし)

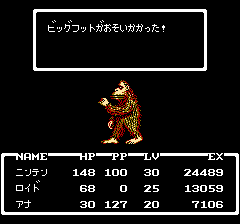

ゲームシステムはごくごく普通のRPG。

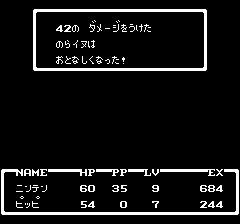

ランダムエンカウントで戦闘が始まり、戦闘は相互ターン性のオーソドックスなもの。

一般的なRPGのくくりで見ればあまり目新しくはないものの、

MOTHERシリーズ全体で見れば異色中の異色*だったり。

*MOTHERシリーズのバトルシステム

『2』ではシンボルエンカウント+ドラムロール式戦闘という

オンリーワンなシステムを確立している。

これは『3』にも発展形として続投しているので、

相対的にオーソドックスな『1』が異色になっている。

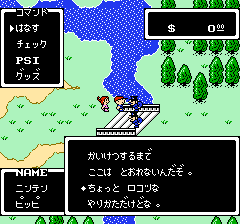

一般的なRPGの魔法にあたるコマンドは『PSI』、つまり超能力である。

超能力が使えるか否かは設定からして完全に才能依存であるため、

味方ならニンテンとアナのみ、敵なら侵略者など人ならざる存在だけが使える。

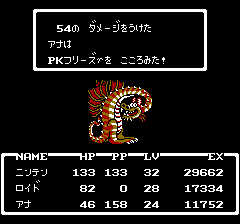

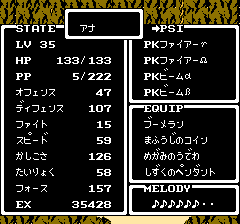

基本的なPSIは『PKファイアーα』『PKファイアーβ』等のようにレベルが上がるごとに強くなる。最高ランクであるΩは文字通りチートクラスの超高スペック。その分習得はかなり面倒くさい。

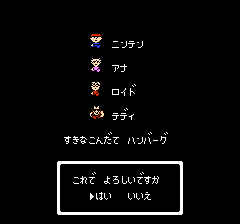

メインのパーティキャラは最初に名前入力をする4人、

ただしテディとロイドは同じパーティに入れられないので最大メンバー数は3人。

(バグを使えば4人パーティもできるけど)

キャラごとに能力の特徴はハッキリ出ており、

攻撃も守備もそこそこ、回復とバフでサポートにも回れるニンテン、全体的に能力が低めだが専用アイテムが使えるロイド、守備は低めだが数々のPSIを使いこなすアナ、全ステータスがハイスペックだがPSIが使えないテディと、それぞれが違った方面で活躍できる。

ロイドだけ弱めだが意図的な調整、彼は弱さが特徴のキャラなのでコレで良い。

序盤のゲームバランスは凄くよく練られていると思う。

(PKビームγ*だけは酷いと思うけど)

*PKビームγ

ビーム系PSIの3段階目、一応味方も使えるが専ら敵に使われる。

中盤以後の敵が使用するが、その効果は『命中率100%の即死技』とかいうトチ狂った代物。

回避する手段は先手をとって始末するか黙らせる、もしくはフランクリンバッヂで反射。

しかし、コレを使う敵は大体先手をとってくる上4体エンカすることもザラなので前者は大して効果がない。

必然的にバッヂを使うことになるのだが、コレはゲーム中2つしか手に入らない。

今作は3人PTなので使われたら最後2/3の運ゲーを強いられることになる。

キャラごとに活躍できる場面はそれぞれ違うし、どんなマップでも経験値の量や敵の強さは適正なのである。ラストダンジョンだけは例外だが。

今作はラストダンジョンでバランスが一気に大崩壊する。

コレが『プレイヤーが強すぎて歯応えがない』とかならまだよかったのだが、困ったことに今作はその逆で『敵のステータスがスーパーインフレを起こす』というトンデモナイ代物である。

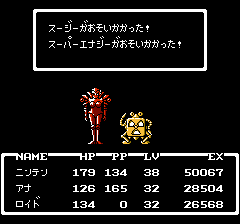

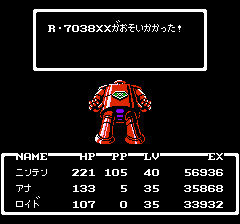

例えば、守備力を倍増させた上で毎ターン上位PSIをぶっ放しつつ体力を全回復する『スージー&スーパーエナジー』、数の暴力で全体攻撃or(実質)即死技を乱射する『ガーゴイラorラストスターマン』、そこらのボス格よりもよっぽどステータスが高い『グリズリー』とか。

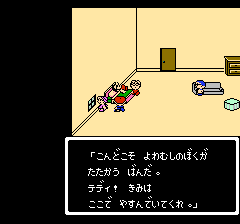

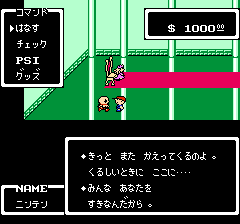

一応、ラスダン限定でスポット加入するお助けキャラ*に任せておけば(よほどのやらかしをしない限り)返り討ちにできるようになっている。

*お助けキャラ

敵味方共に高くても200前後のダメージ量しか出ない今作において、

何の特殊効果もナシに4桁ダメージを連発する頼れる姉御。

結構な頻度で敵の攻撃を回避するし、被弾しても1桁ダメージ、

状態異常も無効化するなど今の時代じゃ一周回ってぶっ叩かれそうなチートキャラ。

しかし、そんな姉御もチートを上回るチートには敵わず…。

つまり、お助けキャラの加入まで進むことができればほぼクリアは確定したようなものなのだが、そもそもこのキャラが加入するところまで進むのが非常に難しい。

直前まで加入していたそこそこ強力なお助けキャラは離脱するわ、代わりに復帰したのが明らかにインフレについていけてない彼だったりするわ、しかも彼の生存がお助けキャラ加入の必須フラグだったりするわもう散々である。

攻略法自体はちゃんと用意されているので一安心、かと思いきや…

その攻略法というのが『最強PSIであるPKファイアーΩ*をぶっぱする』というなんともな方法。

チートでぶん殴って来る敵をチートで殴り返す構図である。

*PKファイアーΩ

MOTHER1…というかMOTHERシリーズ全体を通して最強のPSI。

作中ではアナのみが使用可能。

『ラスボスを除いた全ての敵を100%即死させる』とかいう頭おかしい能力を持つ。

ただし、強力な分習得までの時間が非常にかかる。

というか一般的なクリアレベルをオーバーしてレベル上げをしない限り習得できない。

こうなった理由はハッキリ語られており、ラスダンだけバランス調整を行っていなかったのが原因とのこと。

ラスダンに限ったことではないが、エンカウント率もなかなか酷い。

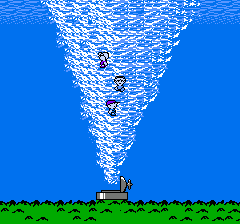

一般的なRPGの場合、どれだけエンカ率が高くても最低2~3歩は歩けると思うが、今作は一歩も歩かないうちにエンカウントすることが普通によくある。

多分歩く前にエンカ判定をしているんだろうけどそれにしても高すぎるのである。

酷い時には『一歩歩くまでに2回エンカした』とかが普通に起きる。

『エンカ率リセットの為に定期的にメニューを開く』『エンカを行いたくないからテレポートを使う』といったテクニックが本作プレイヤーにとっての常識になっているレベルである。

戦闘回りの説明が長くなってしまったが、ここからは世界観について。

今作の最大の特徴といえばやはりあの独特な世界観。

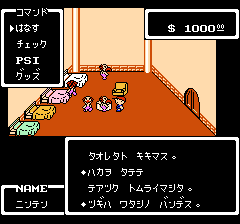

1980年代のアメリカを舞台にしているため、作中の人物や建物、施設などなどは全て実在するものを採用している。

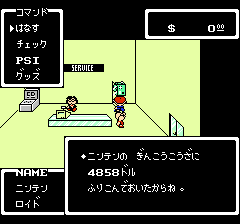

体力回復では『ホテル』に泊まり、状態異常の回復には『病院』、装備品の購入なら『スポーツショップ』、回復アイテムが欲しければ『バーガーショップ』とどれもリアリティを感じる。

また、敵対するキャラ達も現実的なものが多い。

『のらイヌ』とか『こうもりさん』とか、『おじさん』や『おにいさん』なんてのも。

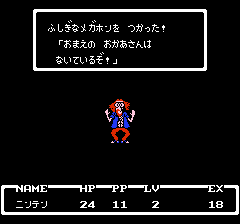

敵キャラの行動も独特で、『突然カッとなった(攻撃力にバフ)』『主人公の戦意を削ぐ説得をする(成功すると弱体化、失敗すると逆ギレして強化)』などなど。

ごく一部の特例*を除いて作中で死者が出ないことも特徴の一つ。

*ごく一部の例外

テディの両親など物語が開始した時点で既に死亡しているキャラと、

特定の時期にのみスポット加入するフライングマンのみ。

あと『動かなくなった』など間接的に死を思わせるテキストはあるが、

このテキストが表示されるのはロボ系のキャラのみ。

シナリオ中のメインキャラはもちろん、通常エンカウントするザコ敵でも、撃破時に『大人しくなった』『正気に戻った』などのテキストが表示される。

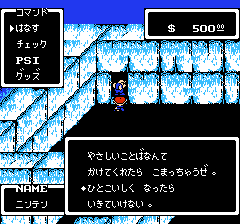

そもそも、侵略のために襲い掛かって来る宇宙人系の敵以外は

『宇宙人の影響によって正気を失っている』という設定である。

どのキャラも本心から主人公たちを襲っているわけではない。

だからこその『正気に戻った』というテキストであり、今作の世界には誰一人として殺すべき悪党はいないのである。

シナリオの描写はFCのスペック的な都合もあり、最小限に留められている。

が、逆にそれが良く感じるのが今作の不思議なところ。

確かに説明不足なポイントはあるものの、ソレが何を訴えかけようとしているのかはなんとなく理解できるようになっている。

ガッツリ物語を読み込むのではなく、その世界観に浸るのがいいのである。

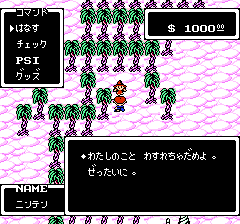

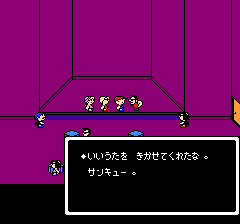

しかし、一方で心に刺さるシーンはとことんまで刺さる。

ひたむきにニンテンの為に戦おうとするフライングマンはその最たる例。

彼はニンテンと共に共闘するのだが、ぶっちゃけあんまり強くない。

しかし、弱いなりにもニンテンへの攻撃を自らを盾にして防ぎ、そして死んでいく。

その後、彼の弟たちと会うことになるのだが、弟は兄の間接的な死の原因であるニンテンへ恨み言一つ言わず『次は自分の番だ』と仲間になり、そして死ぬ。

彼らは5人兄弟なので、最後の一人が死んでしまうと、残されるのは5つの墓だけ。

徹底的に『死』を排除した今作だからこそ、この描写のシビアさがより響いてくる。

というか、フライングマンに限らずマジカント関連はそういったキツイ描写の宝庫。

『友情の指輪』とか『忘れられた男』とか特にね。

いや、マジカントだけじゃないな。

大人が消えたイースターとか、ホーリーローリー山の彼女とかも結構クル。

でも、この描写がまた良かったり。

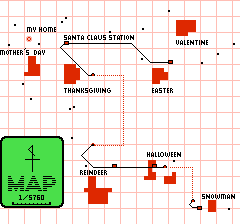

次にマップについてだが、コレが冷静に考えると本当にスゴイ。

今作には複数のダンジョンや数々の街が登場するのだが、

それらが全て一つのマップに集約されているのである。

つまり、広義の意味でのオープンワールドなのである。

街の名前は全て記念日から取られていて、イメージ通りの雰囲気となっている。

家族に見送られて旅が始まる『マザーズデイ』

工場に囲まれた大きな街『サンクスギビング』

街中に化物が跋扈する『ハロウィーン』

雪に覆われた街『スノーマン』

などなど…どの街も印象深い。

『レインディア』だけはシナリオ中必須のイベントがないのが謎だけど。

そして、MOTHERといえばやはりBGM、サウンドが人気シリーズだが、それは今作でも健在。

『Bein' Friends』、『Pollyanna』等のマップ曲はもちろん、イベント曲もハイクオリティ。

特に『Eight Melodies』は教科書に載ったほどの名曲である。

『イースター』、『Snowman』などは後の作品でアレンジされたりした。

個人的なお気に入りBGMは『The Paradise Line』に『Fallin' Love』に『異星人系の戦闘曲』、『Wisdom of the World』、『仲間の離脱シーン等で流れる曲』…いくらでも挙げられる。

ただし、今作の非アレンジサントラは発売していない。なんと残念。

ちなみに、今作はGBAにも移植されている。

『MOTHER1+2』というタイトルの通り『2』とのカップリング移植だが

細かいシステムやシナリオ展開など様々なポイントで修正されている。

厳密にはこの修正はGBA版からというわけではないのだけれど、

この辺りに切り込んでいくと『NES版EarthBound』やら『EarthBound ZERO』やら『EarthBound Beginnings』やら色々とヤヤコシイ話になってくるので各自ググってほしい。

多分誰かが記事書いてるでしょ。

で、FC版とGBA版のどっちがいいかというと、ぶっちゃけどっちもいい。

それぞれにまた違った良さがあるので、両方遊ぶのがベストである。

システム面で遊びやすいのはGBAだけど、雰囲気が良く出ているのはFCである。

FCは今ならWiiU向けに移植されているので、プレイ環境が簡単に用意できる。

ただ、どちらのバージョンでも充分に楽しむことができるので、

まだ今作を遊んだことのないプレイヤーにも遊んでほしいのである。

---オマケ---

基本、RPGの主人公って大体バリッバリの前衛職である事が多いんだけど、

今作の主人公は回復・補助技ばかり習得する完全サポート職だったりする。

コレ、個人的にはかなり衝撃を受けたポイントで、

この影響でキャラメイクできる作品では主人公をヒーラーにするようにしているのである。